Die Frage, was Demokratie eigentlich ist, wird selten gestellt – und noch seltener präzise beantwortet. Dabei zeigt sich gerade in der Unschärfe des Begriffs, warum er so umkämpft ist. Demokratie ist kein statisches Konstrukt. Sie ist ein Aushandlungsprozess, der sich über Jahrhunderte entwickelt hat und dessen Definition sich mit jeder technologischen, gesellschaftlichen und medialen Verschiebung neu justiert. Wer heute von Demokratie spricht, meint oft etwas anderes als noch vor zwanzig Jahren – und das liegt nicht nur an politischen Lagern, sondern an den Bedingungen, unter denen demokratische Teilhabe überhaupt stattfindet.

Der Begriff selbst stammt aus dem Altgriechischen: demos (Volk) und kratia (Herrschaft). Volksherrschaft also. Doch schon diese Übersetzung führt in die Irre, wenn sie wörtlich genommen wird. Denn weder in Athen noch in modernen Demokratien herrscht „das Volk“ unmittelbar. Es delegiert, repräsentiert, entscheidet in Intervallen – und oft genug fühlt es sich von den eigenen Institutionen entfremdet. Die Definition von Demokratie muss also zwischen Anspruch und Wirklichkeit vermitteln, ohne dabei den normativen Kern zu verlieren.

Kernmerkmale demokratischer Systeme

Eine brauchbare Definition beginnt mit den institutionellen Grundpfeilern. Demokratie bedeutet zunächst: periodische, freie und faire Wahlen. Das klingt trivial, ist es aber nicht. Wahlen allein machen noch keine Demokratie – siehe autoritäre Regime mit Scheinwahlen. Entscheidend ist die Kombination aus mehreren Elementen: Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz, Meinungs- und Pressefreiheit. Erst wenn diese Mechanismen ineinandergreifen, entsteht ein System, in dem Macht kontrollierbar bleibt und Wechsel möglich ist.

Das vielleicht unterschätzteste Merkmal ist die Reversibilität von Entscheidungen. Demokratien erlauben Kurswechsel, ohne dass das System kollabiert. Regierungen können abgewählt, Gesetze revidiert, Prioritäten neu gesetzt werden. Diese Flexibilität ist gleichzeitig ihre Stärke und ihr Risiko – denn sie erfordert ein hohes Maß an Vertrauen in Institutionen und Prozesse. Wo dieses Vertrauen erodiert, entsteht Raum für populistische Vereinfachungen oder autoritäre Sehnsüchte.

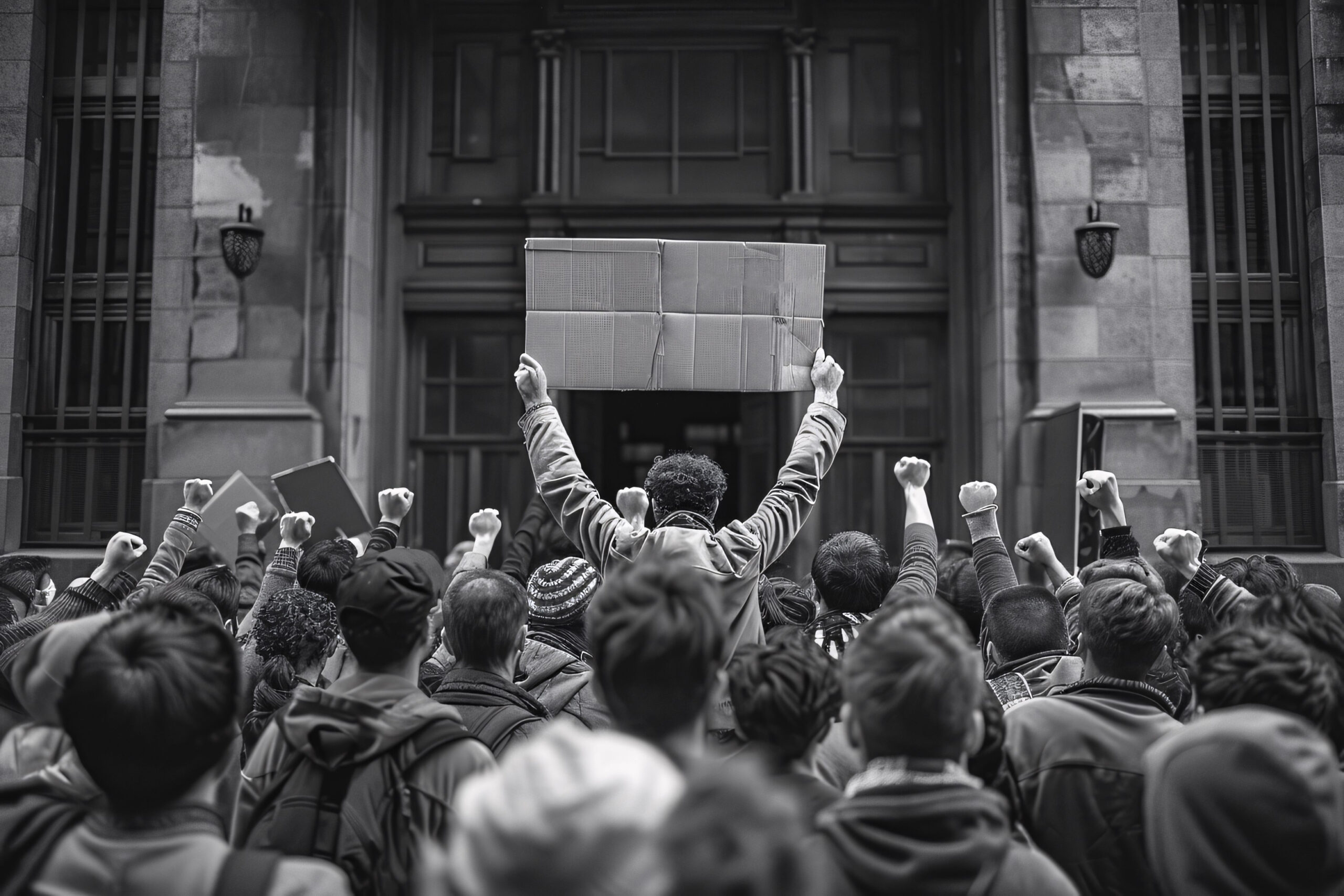

Hinzu kommt die Frage der Partizipation. Repräsentative Demokratien setzen auf gewählte Vertreter, direkte Demokratien auf Volksabstimmungen, deliberative Ansätze auf strukturierten Diskurs. Jede Form hat ihre eigenen Schwächen: Repräsentation kann zur Elitenherrschaft verkommen, direkte Beteiligung zur Tyrannei der Mehrheit, Deliberation zur Lähmung durch Diskussionsprozesse. Die Definition von Demokratie muss all diese Varianten einschließen, ohne eine als „die wahre“ zu überhöhen.

Demokratie in der digitalen Transformation

Die Digitalisierung der Kommunikation hat die Spielregeln verändert. Forschung der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass die digitale Transformation demokratische Öffentlichkeiten gleichermaßen fragmentiert wie erweitert. Soziale Medien haben Öffentlichkeit dezentralisiert, Algorithmen bestimmen, welche Inhalte Reichweite bekommen, und Fake News untergraben die Grundlage informierter Entscheidungen. Demokratie basiert auf einem gemeinsamen Informationsraum – und genau der fragmentiert gerade.

Plattformen wie Facebook, X oder TikTok sind keine neutralen Infrastrukturen. Sie optimieren für Engagement, nicht für Wahrheit. Das hat Folgen: Gesellschaftliche Polarisierung nimmt zu, weil Algorithmen Menschen in Echokammern drängen. Politische Debatten finden nicht mehr auf einem gemeinsamen Marktplatz statt, sondern in parallelen Realitäten. Wer heute über Demokratie nachdenkt, muss diese technologische Ebene mitdenken – oder bleibt in einer Welt stecken, die es so nicht mehr gibt.

Gleichzeitig eröffnet Digitalisierung neue Formen der Beteiligung. Online-Petitionen, Bürgerräte mit digitaler Unterstützung, Transparenzplattformen – all das erweitert theoretisch die Möglichkeiten politischer Partizipation. Doch die Frage bleibt: Wer hat Zugang? Wer verfügt über die nötige Medienkompetenz, um sich in diesen Räumen zu bewegen? Digitale Teilhabe kann Demokratie stärken – oder neue Ungleichheiten schaffen.

Medienfreiheit als Voraussetzung

Ohne freie Medien gibt es keine Demokratie. Diese Aussage ist so grundlegend, dass sie fast banal wirkt. Und doch zeigt sich weltweit, wie fragil Medienfreiheit ist. Autokraten greifen Journalist:innen an, Regierungen schränken Berichterstattung ein, Konzerne kaufen Medienhäuser auf und nutzen sie als Sprachrohr. Selbst in etablierten Demokratien gerät die Unabhängigkeit der Presse unter Druck – durch ökonomische Zwänge, politische Einflussnahme oder schlicht durch den Bedeutungsverlust klassischer Medien.

Die Rolle von Medien hat sich verschoben. Früher waren sie Gatekeeper, heute sind sie Akteure in einem hochkomplexen Informationsökosystem. Klassische Redaktionen konkurrieren mit Influencern, Blogs, Podcasts und algorithmisch kuratierten Feeds. Die Frage „Was ist wahr?“ wird dadurch nicht einfacher zu beantworten – und Demokratie braucht einen Minimalkonsens über Fakten, um funktionieren zu können.

Moderne Herausforderungen: Klima, Migration, Ungleichheit

Demokratien stehen vor Problemen, die ihre Funktionslogik herausfordern. Klimapolitik etwa erfordert langfristige Entscheidungen, die kurzfristig unpopulär sind. Wahlzyklen von vier oder fünf Jahren passen schlecht zu Transformationsprozessen, die Jahrzehnte dauern. Hinzu kommt: Klimawandel ist global, Demokratien sind national organisiert. Diese Asymmetrie erzeugt Handlungsprobleme, die sich mit klassischen demokratischen Mitteln kaum lösen lassen.

Ähnlich bei Migration. Demokratische Gesellschaften müssen aushandeln, wer dazugehört und wer nicht – eine Frage, die emotionalisiert und polarisiert. Autoritäre Systeme können solche Konflikte unterdrücken, Demokratien müssen sie aushalten. Doch das kostet Kraft und erzeugt Spannungen, die das System selbst gefährden können.

Auch wirtschaftliche Ungleichheit untergräbt demokratische Grundprinzipien. Wenn Vermögen und Einkommen extrem konzentriert sind, verschiebt sich politischer Einfluss. Lobbyismus, Parteispenden, mediale Macht – all das führt dazu, dass formale Gleichheit (eine Person, eine Stimme) von faktischer Ungleichheit überlagert wird. Demokratie wird zur Fassade, wenn ökonomische Eliten die Agenda bestimmen.

Was Demokratie nicht ist

Genauso wichtig wie die Definition dessen, was Demokratie ist, ist die Abgrenzung. Demokratie ist nicht gleichbedeutend mit Mehrheitsentscheidungen. Die Mehrheit kann irren, diskriminieren, Minderheiten unterdrücken – und genau deshalb braucht es rechtsstaatliche Schranken. Demokratie ist auch nicht Konsens. Sie lebt vom Streit, von Opposition, von der Möglichkeit, anderer Meinung zu sein. Wer Harmonie verordnet, erstickt demokratische Dynamik.

Demokratie ist außerdem kein Endzustand. Sie muss permanent erneuert, verteidigt, angepasst werden. Institutionen veralten, neue Konflikte entstehen, Machtstrukturen verschieben sich. Wer glaubt, Demokratie sei einmal erreicht und dann sicher, unterschätzt ihre Fragilität.

Ausblick: Demokratie als permanente Baustelle

Die Definition von Demokratie bleibt notwendigerweise unscharf – nicht aus Beliebigkeit, sondern weil sie ein offenes Projekt ist. Was als demokratisch gilt, hängt vom jeweiligen Kontext ab: historisch, kulturell, technologisch. Das bedeutet nicht, dass alles relativ wäre. Es gibt harte Kriterien – Wahlen, Gewaltenteilung, Grundrechte. Aber wie diese Prinzipien konkret umgesetzt werden, variiert.

Entscheidend ist, dass Demokratie nicht nur ein politisches System ist, sondern eine Haltung. Sie erfordert die Bereitschaft, Unsicherheit auszuhalten, Kompromisse zu schließen, Andersdenkende zu respektieren – ohne die eigene Position aufzugeben. In Zeiten, in denen einfache Antworten Konjunktur haben, ist das anstrengend. Aber es ist der Preis für eine Gesellschaft, die nicht auf Befehl, sondern auf Aushandlung basiert.

Die Herausforderungen sind real: Digitalisierung verändert Öffentlichkeit, Polarisierung gefährdet Zusammenhalt, globale Krisen überfordern nationale Institutionen. Doch Demokratie war nie ein reibungsloser Prozess. Sie ist ein Ringen um Macht, Gerechtigkeit und Teilhabe – und dieses Ringen wird nicht enden. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, uns darauf einzulassen.